ТЕОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

В.А. -ФАВОРСКОГО -И -П.А. -ФЛОРЕНСКОГО.

В.А. -ФАВОРСКОГО -И -П.А. -ФЛОРЕНСКОГО.

ТЕОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

В.А. -ФАВОРСКОГО -И -П.А. -ФЛОРЕНСКОГО.

В.А. -ФАВОРСКОГО -И -П.А. -ФЛОРЕНСКОГО.

В.А. Фаворский

П.А. Флоренский

В своих лекциях Флоренский постулирует вбаопт

искусством».

В начале 1920-х годов Павел Флоренский высказал основополагающую идею, которую относил к числу наиболее значимых для себя:

«Вся культура, — пишет он, — может быть

истолкована как деятельность по организации пространства.

В одном случае, это пространство наших

жизненных отношений, и тогда

соответствующая деятель-

ность называется техни-

кой. В других случаях,

это пространство

есть пространство

мыслимое, мысленная

модель действительности»,

— и тогдаоно называется наукой

и философией. «Наконец, третий разряд

случаев лежит между первыми двумя (...) Пространства

его наглядны, как пространства техники, и не допускают жизненного вмешательства — как пространства науки и философии.

Организация таких пространств называется

истолкована как деятельность по организации пространства.

В одном случае, это пространство наших

жизненных отношений, и тогда

соответствующая деятель-

ность называется техни-

кой. В других случаях,

это пространство

есть пространство

мыслимое, мысленная

модель действительности»,

— и тогдаоно называется наукой

и философией. «Наконец, третий разряд

случаев лежит между первыми двумя (...) Пространства

его наглядны, как пространства техники, и не допускают жизненного вмешательства — как пространства науки и философии.

Организация таких пространств называется

Подход к искусству как способу пространственной переорганизации мира оказался также созвучным собственным установкам другого автора, художника и теоретика Владимира Андреевича Фаворского, особенно близкого Флоренскому. По приглашению Фаворского Флоренский оказался во Вхутемасе, на графическом факультете которого оба параллельно читали свои курсы: Флоренский — курс по анализу пространственности, Фаворский — по теории композиции. Оба курса посвящены способам организации художественных пространств, они близки по установкам и перспективам ви́дения предмета, во многом перекликаются и дополняют друг друга. Если Флоренский в своих лекциях обращается к способам построения пространства в разных видах искусства (живопись и графика, скульптура и пластика...), то Фаворский говорит о принципах организации пространства в разные художественные эпохи. Вхутемасовские лекции Флоренского и работы Фаворского нужно читать вместе, как дополняющие друг друга выражения одной общей концепции.

способствовал философский

склад ума Фаворского. Близко знавшие Фаворского люди

склад ума Фаворского. Близко знавшие Фаворского люди

называли его «мыслителем»,

близка и родственна идея Флоренского о культуре как

«философом».

Благодаря публикациям Фаворский предстал как основательный теоретик во многом обогнавшим время и науку своего времени.

Его заметки на тему визуального восприятия, основанные на интроспекции и культурных

изысканиях во много опередили развитие когнитивной психологии. Характерно, что изобразительное искусство рассматривалось

Ф. как целенаправленное усилие

по преобразованию визуального,

“зримого” хаоса. Неудивительно,

что ему была

Его заметки на тему визуального восприятия, основанные на интроспекции и культурных

изысканиях во много опередили развитие когнитивной психологии. Характерно, что изобразительное искусство рассматривалось

Ф. как целенаправленное усилие

по преобразованию визуального,

“зримого” хаоса. Неудивительно,

что ему была

Благодаря публикациям

Фаворский предстал как основательный

теоретик во многом обогнавшим время и науку

своего времени. Его заметки на тему визуального

восприятия, основанные на интроспекции и культурных

изысканиях во много опередили развитие когнитивной

психологии. Характерно, что изобразительное искусство

рассматривалось Ф. как целенаправленное усилие

по преобразованию визуального, “зримого”

хаоса. Неудивительно,

что ему была

Фаворский предстал как основательный

теоретик во многом обогнавшим время и науку

своего времени. Его заметки на тему визуального

восприятия, основанные на интроспекции и культурных

изысканиях во много опередили развитие когнитивной

психологии. Характерно, что изобразительное искусство

рассматривалось Ф. как целенаправленное усилие

по преобразованию визуального, “зримого”

хаоса. Неудивительно,

что ему была

Сближению

деятельности

по организации

пространств.

Пространства Флоренского

свою типологию форм художественного пространства, рассматривает пространственную форму — повороты — портретного изображения, ищет подходы к проблеме передачи движения во времени, которые в работах Фаворского описываются как «конструкции». Во многом именно эти слаженные и глубокие размышления о времени и пространстве расставляют точки над i в давнем споре между конструктивистами и станковистами 1924 года, которые проходили на базе ИНХУКа в «Группе объективного анализа».

Начинал свои

лекции Флоренский с рассмотрения

разных способов соотнесения пространства и вещи

в естествознании

и математике.

Те или иные гипотезы, концепции и понятия естествознания становятся

отправным пунктом

для построения

концептуальных

моделей, которые могли

Те или иные гипотезы, концепции и понятия естествознания становятся

отправным пунктом

для построения

концептуальных

моделей, которые могли

бы помочь разобраться в художественный

среде. В данном случае речь

не шла о каком то прямом

переносе

знаний из одной

области в другую.

Флоренский осуществил

активную глубокую

интерпретацию.

Он полагал, что искусство, наука и философия —

это разные языки описания

действительности, которые

не копируют ее а всегда

перезаписывают/пересоздают.

В этих областях существуют

свои образы и модели

действительности; с другой стороны,

он замечает схожие способы ее построения,

связанные с той или

иной архитектоникой

видения мира

пространства

(отношением

и вещи).

При разности языков важно установить сходства. Начинает он с рассмотрения способов описания действительности в естествознании, поскольку они более описаны, чем художественные. Он пишет: «Н. И. Лобачевский сто лет назад высказал казавшуюся тогда лишь смелым афоризмом мысль, а именно, что разные явления мира протекают в разных пространствах, по-разному и подчиняются, следовательно, соответствующим законам этих пространств. Клиффорд, Эйнштейн, Вейль, Эддингтон раскрыли эту мысль в отношении механических и электромагнитных процессов».

Их исследования устанавливали зависимость свойств пространства

от вещей и среды, это пространство образующих, то есть

от силового поля. Но эта зависимость допускает

и обратную интерпретацию: она может

быть истолкована как зависимость

свойств силового поля от свойств

соответствующего пространства.

Поэтому можно говорить, что сами

вещи — не что иное, как складки или морщины

от вещей и среды, это пространство образующих, то есть

от силового поля. Но эта зависимость допускает

и обратную интерпретацию: она может

быть истолкована как зависимость

свойств силового поля от свойств

соответствующего пространства.

Поэтому можно говорить, что сами

вещи — не что иное, как складки или морщины

пространства, места особых искривлений.

С другой стороны, можно трактовать вещи или.

С другой стороны, можно трактовать вещи или.

элементы вещей — электроны как простые отверстия

в пространстве; можно, наконец, говорить

о свойствах пространства,

преимущественно

о его кривизне, как

о производных силового

поля и тогда видеть в вещах

причину

искривления

пространства».

Эти модели пространства, по мнению Флоренского, оказываются дополнительными по отношению друг к другу, теоретически

они вполне равноправны, а практически —

равноценны. Возможность разных и равноправных истолкований отношения пространства и вещи, полагает Флоренский, проистекает из основополагающего факта «вспомогательности» мысленных построений о действительности в отношении ее самой.

Иными словами, каждая из моделей сама

по себе «еще ничего не значит в отношении действительности, свойства которой куда-то должны быть помещены в нашей модели о ней, т.е. в “пространство“, “вещи“ или в “среду“.

Но куда именно — это зависит от стиля мышления», от его строения, а не от “опыта“, если под последним понимается нечто “поданное извне”» Любое из мысленных образований — пространство или вещь, тело или среда — может быть взято в качестве отправного пункта в нашем построении модели действительности, но «что бы ни было взято

за первое, непременно

по себе «еще ничего не значит в отношении действительности, свойства которой куда-то должны быть помещены в нашей модели о ней, т.е. в “пространство“, “вещи“ или в “среду“.

Но куда именно — это зависит от стиля мышления», от его строения, а не от “опыта“, если под последним понимается нечто “поданное извне”» Любое из мысленных образований — пространство или вещь, тело или среда — может быть взято в качестве отправного пункта в нашем построении модели действительности, но «что бы ни было взято

за первое, непременно

Иными словами, каждая из моделей сама по себе

«еще ничего не значит в отношении действительности,

свойства которой куда-то должны быть помещены в нашей

модели о ней, т.е. в “пространство“, “вещи“ или в “среду“.

Но куда именно — это зависит от стиля мышления», от

его строения, а не от “опыта“, если под последним

понимается нечто “поданное извне”» Любое из

мысленных образований — пространство или вещь,

тело или среда — может быть взято в качестве отправного

пункта в нашем построении модели действительности,

но «что бы ни было взято за первое, непременно

выступят в альнейшем или явно, или

прикровенно и другие начала:

каждое в отдельности при

построении

действительности

бесплодно».

Свойства

действительности в нашем

представлении о ней, считает

Флоренский,

оказываются «распределяемы»

между «пространством» и «вещью»; они могут

быть, как он говорит, «перекладываемы»

с «пространства»

на «вещи» или, наоборот,

с «вещей»

на «пространство».

на «вещи» или, наоборот,

с «вещей»

на «пространство».

В наших попытках воссоздания мира, отмечает Флоренский, «чем больше возлагается на пространство, тем более организованным оно мыслится, а значит и более индивидуальным, своеобразным», но, соответственно, «бледнеют вещи, приближаясь к общим типам». Вместе с тем при таком подходе «известный вырезок действительности получает стремление выделиться из окружающей среды и замкнуться сам в себе. Эти уплотненно идеализированные и в значительной степени самозамкнутые пространства «уже плохо объединяются друг с другом, /но зато/ каждое представляет свой малый мир». По сути, Флоренский формулирует понятие художественного пространства (и эта идея получит развитие у Фаворского). Для него несомненно, что «опираясь при отношении к действительности на пространство, и на него возлагая основную тяжесть воспостроения действительности, сознание движется в сторону художественного мировосприятия». В искусстве при общей доминанте пространственности выделяются разные способы соотнесения пространство и вещи. Пределом представления действительности как пространства является ее полное отождествление с пространством, где вещи подчинялись бы пространству вплоть до утраты своей «натуральной» формы. Например, Эль Греко.

Их исследования устанавливали зависимость свойств пространства от вещей и среды, это пространство образующих, то есть от силового поля. Но эта зависимость допускает и обратную интерпретацию: она может быть истолкована как зависимость свойств силового поля

от свойств соответствующего пространства.

Поэтому можно говорить, что сами вещи —

не что иное, как складки или морщины пространства, места особых искривлений.

С другой стороны, можно трактовать вещи или элементы вещей — электроны как простые отверстия в пространстве; можно, наконец, говорить о свойствах пространства,

от свойств соответствующего пространства.

Поэтому можно говорить, что сами вещи —

не что иное, как складки или морщины пространства, места особых искривлений.

С другой стороны, можно трактовать вещи или элементы вещей — электроны как простые отверстия в пространстве; можно, наконец, говорить о свойствах пространства,

переносе знаний из одной области в другую. Флоренский осуществил активную глубокую интерпретацию.

Он полагал, что искусство,

наука и философия —

это разные языки

описания

действительности,

которые не копируют ее а всегда перезаписывают/пересоздают.

В этих областях существуют свои образы и модели действительности;

с другой стороны, он замечает

схожие способы

ее построения, связанные

с той или иной

архитектоникой

видения мира

Он полагал, что искусство,

наука и философия —

это разные языки

описания

действительности,

которые не копируют ее а всегда перезаписывают/пересоздают.

В этих областях существуют свои образы и модели действительности;

с другой стороны, он замечает

схожие способы

ее построения, связанные

с той или иной

архитектоникой

видения мира

Для Фаворского именно отношение пространства и вещи создает мир в пределах, ограниченных контуром или рамой.

Фаворский писал

и с этого начинал свои лекции

по теории композиции:

«Все что мы воспринимаем,

существует в пространстве

и растянуто во времени.

Более того,нет ничего что

существовало бы исключительно

только в пространстве или во времени.»

Отношение предмета

и пространства

мыслится Фаворским как изначально

конфликтное, пространство

и вещь как бы борются

между собой;

когда побеждает вещь —

пространство

истончается,

приближаясь

к пустоте.

У Флоренского почти так же: если в нашей модели действительности мы переносим нагрузку на вещи и тем уплотняем их индивидуальность и самостояние, то обедняем пространство. Здесь уже «вещи, каждая порознь, стремятся к самозамкнутости. Связи между ними слабнут, а вместе с тем бледнеет пространство, утрачивая внутреннюю структуру, связность и целостность. По мере того, как силы и организация действительности приписываются вещам, каждой порознь, объединяющее их пространство пустеет и от конкретной полноты стремится к меону» (меон — древнегреч. — несущее, небытие). В итоге, считает Флоренский, вещи, хотя и обособленная каждая в себе, оказываются кучей, конгломератом, а их собранность вместе ничем не мотивирована. «Такое воспостроение мира свойственно позитивизму в науке и натурализму в искусстве. Евклидовское пространство и линейная перспектива тут принимаются как ступени к наименее содержательному и наименее структурному пониманию пространства». Конструктивное построение «картины действительности», полагает Флоренский, все же требует, чтобы ни пространство, ни вещь не были доведены до предельной «нагрузки».

Это отношение

определяет стиль

единичной

художественной

вещи также как оно определяет различные стили в разные периоды времени.

определяет стиль

единичной

художественной

вещи также как оно определяет различные стили в разные периоды времени.

Флоренский

пишет:

«Цель художества —

преодоление чувственной

видимости, натуралистической

коры

случайного и проявление устойчивого

и неизменного,

общеценного и общезначимого

в действительности.

Иначе говоря,

цель художника —

преобразить

действительность».

Понимание искусства

как преображения мира

было общим для

В. Соловьёва,

русских символистов.

Однако,

и тут уже нельзя

не видеть

дистанцирования

от этой традиции,

Флоренский

переформулирует идею

искусства как преображения

жизни в духе своей конкретной метафизики

максимально «приземленно» —

как преобразование пространственности.

И впрямь, «если действительность — лишь особая

организация пространства», то, «следовательно,

задача искусства — переорганизовать (это) пространство,

т.е. организовать

его по-новому,

устроить по-своему».

Центральное место

в теоретико-художественном

мировоззрении

Фаворского тоже занимает

проблема

пространства;

не случайно Фаворский

так часто определял свое отношение

к художникам

прошлого и настоящего именно

в терминах

«пространственности».

Один из его учеников Виктор Эльконин вспоминал, что, 111

восторгаясь Пикассо, Фаворский неизменно подчеркивал: Пикассо — всегда пространство, и наоборот: «Если бы Перову пространство — был бы Рембрандт». Смысл этой реплики казался Эльконину вполне очевидным: в картинах Перова легко проглядывает напряженная эмоциональная жизнь, но из-за отсутствия «пространственного решения» она не становится таким же значительным художественным событием, как, например, полотна Рембрандта.

Фаворский-теоретик стремится проанализировать отношение в искусстве непрерывного пространства и предмета. Это, утверждает он, самое нутро искусства, его святая святых. Еще в 1913 г. в дипломной работе «Джотто и его предшественники» Фаворский определяет пространство как «главный объект живописи». Разные эпохи искусства дают нам разное ви́дение отношения между вещью и пространством, разные типы зрительного построения пространства.

При параллельном чтении работ Фаворского и Флоренского возникает стойкое ощущение того, что многие наблюдения и выводы одного являются прямым продолжением идей другого. Размышления двух авторов постоянно перекрещиваются, дополняют и как бы обоюдно поддерживают друг друга. У Фаворского отношение вещи и пространства — это самое нутро искусства, его святая святых. Именно через это отношение он намеревается определить стили больших художественных эпох. Для Флоренского отношение вещи и пространства в художественно-изобразительном произведении является определяющим еще и в том смысле, что оно создает основу для типологии искусства. Специфика тех или иных искусств может быть обозначена через то или иное построение пространства, то или иное соотношение пространства и вещи.

Если применительно к Джотто говорят о технических недостатках в изображении пространства,

о тех недостатках, «которые ему следовало бы извинить, чтобы затем, отделив эту,

не удовлетворяющую оболочку,

без помехи наслаждаться душой его живописи», то это значит,

что «отношение к пространству, характерное для нашего времени, возвышается в норму», а «эпохи,

не соответствующие этой норме, признаются плохо знавшими пространство либо совсем

не желавшими его изображать». Принципиальное положение состоит в том, что «обобщение пространства, свойственное нам, не единственно», и потому «искусство какой-либо эпохи должно требовать полного уважения к себе в целом,

как и в частностях».

о тех недостатках, «которые ему следовало бы извинить, чтобы затем, отделив эту,

не удовлетворяющую оболочку,

без помехи наслаждаться душой его живописи», то это значит,

что «отношение к пространству, характерное для нашего времени, возвышается в норму», а «эпохи,

не соответствующие этой норме, признаются плохо знавшими пространство либо совсем

не желавшими его изображать». Принципиальное положение состоит в том, что «обобщение пространства, свойственное нам, не единственно», и потому «искусство какой-либо эпохи должно требовать полного уважения к себе в целом,

как и в частностях».

Если применительно к Джотто говорят о технических недостатках в изображении пространства, о тех недостатках, «которые ему следовало

бы извинить, чтобы затем, отделив эту,

не удовлетворяющую оболочку,

без помехи наслаждаться

душой его живописи»,

то это значит, что

«отношение к

пространству,

характерное для

нашего времени,

возвышается в норму»,

а «эпохи, не соответствующие

этой норме, признаются плохо знавшими

пространство либо совсем не желавшими его изображать».

Принципиальное положение состоит в том, что «обобщение пространства,

свойственное нам, не единственно», и потому «искусство какой-либо эпохи должно требовать полного уважения к себе в целом, как и в частностях».

бы извинить, чтобы затем, отделив эту,

не удовлетворяющую оболочку,

без помехи наслаждаться

душой его живописи»,

то это значит, что

«отношение к

пространству,

характерное для

нашего времени,

возвышается в норму»,

а «эпохи, не соответствующие

этой норме, признаются плохо знавшими

пространство либо совсем не желавшими его изображать».

Принципиальное положение состоит в том, что «обобщение пространства,

свойственное нам, не единственно», и потому «искусство какой-либо эпохи должно требовать полного уважения к себе в целом, как и в частностях».

Так, живопись и графика различаются подходами к организации своего пространства, и это различие, подчеркивает Флоренский, «не есть какая-либо частность, но коренится в исходном делении пространственности». Графика строит пространство двигатель- ное. Ее область – сфера активного отношения к миру, когда художник скорее «не берет от мира, а дает миру, не воздействуется миром, а воздействует на мир». График может пользоваться разными инструментами, но существо дела от этого не меняется: это все равно будет преимущественно «двигательное пространство», элементарной единицей которого является жест или линия. Графика в своей предельной чистоте, утверждает Флоренский, есть «система жестов воздействия». Она линейна: пространство в ней всегда выстраивается движениями – линиями. «Как nолько в произведении графики появляются точки, пятна, залитые краской поверхности, так это произведение уже изменило графической активности подхода к миру, двигательному построению своего пространства, т.е. допустило в себя элементы живописные». В отличие от графического пространства, живописное пространство по самой зернисто-пятнистой и точечной структуре своей определяется как пассивное. В том смысле, что художник здесь словно показывает, как наступает на него мир. Отдельные моменты этого пассивного восприятия мира даются касаниями, прикосновениями. Живописное пространство строится осязанием, а оно предполагает наименьшее наше возможное вмешательство во внешний мир, при наибольшем возможном проявлении им себя. У Флоренского осязание в отношении к миру есть некая «активная пассивность»: живопис- ные пятна являются следами наших касаний-осязаний действитель- ности. Мы осязаем мир отдельными прикосновениями, каждое из которых оседает в сознании пятном. Если линия «в графике, – пишет Флоренский, – есть знак или заповедь некоторой требуемой деятельности, то осязание... это скорее плод, собранный от мира».

Так, живопись и графика различаются подходами

различие, подчеркивает Флоренский, «не есть какая-либо

делении пространственности». Графика строит пространство

активного отношения к миру, когда художник скорее «не берет

воздействуется миром, а воздействует на мир». График может

инструментами, но существо дела от этого не меняется:

преимущественно «двигательное пространство»,

является жест или линия. Графика в своей

есть «система жестов воздействия».

выстраивается движениями — линиями.

появляются точки, пятна, залитые краской

изменило графической активности подхода к миру,

пространства, т.е. допустило в себя элементы живописные».

пространства, живописное пространство по самой зернисто-пятнистой и точечной структуре своей определяется как пассивное. В том смысле, что художник

на него мир. Отдельные моменты этого пассивного

прикосновениями. Живописное пространство

наименьшее наше возможное вмешательство

проявлении им себя. У Флоренского осязание в

пассивность»: живописные пятна являются следами

Мы осязаем мир отдельными прикосновениями, каждое

Если линия «в графике, — пишет Флоренский, — есть знак

деятельности, то осязание... это скорее плод, собранный от мира».

различие, подчеркивает Флоренский, «не есть какая-либо

делении пространственности». Графика строит пространство

активного отношения к миру, когда художник скорее «не берет

воздействуется миром, а воздействует на мир». График может

инструментами, но существо дела от этого не меняется:

преимущественно «двигательное пространство»,

является жест или линия. Графика в своей

есть «система жестов воздействия».

выстраивается движениями — линиями.

появляются точки, пятна, залитые краской

изменило графической активности подхода к миру,

пространства, т.е. допустило в себя элементы живописные».

пространства, живописное пространство по самой зернисто-пятнистой и точечной структуре своей определяется как пассивное. В том смысле, что художник

на него мир. Отдельные моменты этого пассивного

прикосновениями. Живописное пространство

наименьшее наше возможное вмешательство

проявлении им себя. У Флоренского осязание в

пассивность»: живописные пятна являются следами

Мы осязаем мир отдельными прикосновениями, каждое

Если линия «в графике, — пишет Флоренский, — есть знак

деятельности, то осязание... это скорее плод, собранный от мира».

к организации своего пространства, и это

частность, но коренится в исходном

двигательное. Ее область — сфера

от мира, а дает миру, не

пользоваться разными

это все равно будет

элементарной единицей которого

предельной чистоте, утверждает Флоренский,

Она линейна: пространство в ней всегда

«Как только в произведении графики

поверхности, так это произведение уже

двигательному построению своего

В отличие от графического

здесь словно показывает, как наступает

восприятия мира даются касаниями,

строится осязанием, а оно предполагает

во внешний мир, при наибольшем возможном

отношении к миру есть некая «активная

наших касаний-осязаний действительности.

из которых оседает в сознании пятном.

или заповедь некоторой требуемой

Отношение к миру совершенно аналогичное живописи 111

и графике дают скульптура и пластика. И тут автору приходится подчеркнуть коренное отличие этих часто смешиваемых между собою форм: «Скульптура и пластика не имеют между собою ничего общего: скульптура есть графика, а пластика — живопись». «Скульптура — от sculpto — собственно значит рубленое, резаное, тогда как пластика, πλασσω, относится к выдавливаемому из мягкого материала. Скульптурное произведение — это запись широких движений режущего или отбивающего орудия, а произведение пластики представляется записью прикосновений.

Живопись обращается преимущественно

к вещному аспекту мира, к вещам,

а графика —

к пространству.

к вещному аспекту мира, к вещам,

а графика —

к пространству.

Вещи осязаются,

а пространство

дает простор движениям.

И наоборот,

пространство неосязаемо,

тогда как в вещах как таковых нельзя двигаться.

Живопись распространяет

вещественность на пространство

и потому самое пространство

трактует как среду.

Графика же пытается

истолковать вещи как

«пространство особых кривизн».

Таким образом,

живопись имеет дело как бы с вещественностью мира,

«с содержанием вещи,

по образцу которого она строит все наружное пространство».

«А графика занята с окружающим вещи пространством

и по образцу его

истолковывает

сами вещи».

Это подразделение

художественных

пространств

на

активные,

двигательные

и

пассивные —

материально-вещественные

станет

одним из определяющих

для теоретика

искусства

1920-х годов

Александра

Габричевского.

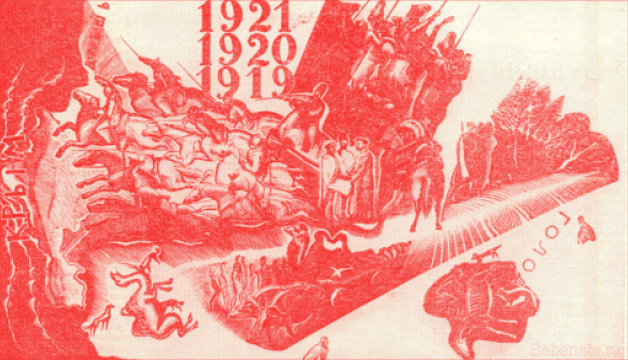

Тема пространства и вещи по-своему преломляется в таких категориях, как конструкция и композиция. В начале XX в. понятие композиции, ставшее основополагающим для анализа формы художественного произведения, было дополнено понятием конструкции. Это дополнение исходило от русских конструктивистов, чье движение в первой половине 20-х годов было очень представительным (Татлин, А. Родченко, А. Ган и др.)

Конструктивисты группировались

в основном вокруг ИНХУКа —

института художественной культуры,

учрежденного в начале 1920 г.

Его первым председателем

стал В.В. Кандинский.

Но в 1921 г.

в ИНХУКе

происходит раскол:

в нем утверждается

«производственная»

платформа.

В. Кандинский

уходит,

а институт

становится ядром

конструктивистских художнических

ориентаций, распространяющихся и во Вхутемасе:

А. Родченко ведет здесь дисциплину конструкции. Понятия конструкции

и конструирования входят в ряд наиболее употребимых. В 1921 г. в ИНХУКе происходит дискуссия о соотношении конструкции и композиции (в которой принял участие и уже упомянутый выше Н. Тарабукин). Спектр мнений о соотношении конструкции и композиции был самый разнообразный — от утверждения конструкции как аспекта композиции до их полного противопоставления, когда в «конструкции» виделось «волевое построение», а в «композиции» лишь «интуитивное размещение пятен».

А. Родченко связывал всякую «настоящую конструкцию» с «утилитарной необходимостью», являющейся целью «производственного» художественного произведения, стремящегося к функциональности, организованности, в «композиции» же видел только «вкусовой подбор», преследующий цели изобразительности и лежащий вне функциональной организованности. Понятно, что дискуссия о конструкции и композиции не могла не затронуть В. Фаворского и П. Флоренского, читавших на графическом факультете Вхутемаса основные теоретические дисциплины. В их Вхутемасовских курсах мы находим отклики на эти дискуссии и совершено самостоятельный, свой, анализ категорий «конструкции» и «композиции».

А. Родченко связывал всякую «настоящую конструкцию» с «утилитарной необходимостью», являющейся целью «производственного» художественного произведения, стремящегося к функциональности, организованности, в «композиции» же видел только «вкусовой подбор», преследующий цели изобразительности и лежащий вне функциональной организованности. Понятно, что дискуссия о конструкции и композиции не могла не затронуть В. Фаворского и П. Флоренского, читавших на графическом факультете Вхутемаса основные теоретические дисциплины. В их Вхутемасовских курсах мы находим отклики на эти дискуссии и совершено самостоятельный, свой, анализ категорий «конструкции» и «композиции».

Конструкция композиция Фаворский

По Фаворскому, конструкция и композиция противоположны по своему смыслу: конструкция дает нам представление о форме изображаемого предмета, композиция — зрительное впечатление. Конструкция дает понятие о том, как предмет устроен каковы его двигательные возможности, а композиция как бы «вставляет предмет (вещь) в окружающее пространство. Композиция — организация изобразительного пространства произведения как целого, конструкция же охватывает форму и строение самих изображаемых вещей в их движении или двигательных возможностях».

Фаворский писал: «Конструкция, — находит он еще одну емкую формулу, — есть то, чего хочет от произведения сама действительность, а композиция — то,

чего художник хочет

от своего

произведения».

Если конструктивисты

противопоставляли

«пассивной

изобразительности»

композиционных решений

«старого искусства» конструктивистскую

активность искусства «производственного», то

чего художник хочет

от своего

произведения».

Если конструктивисты

противопоставляли

«пассивной

изобразительности»

композиционных решений

«старого искусства» конструктивистскую

активность искусства «производственного», то

Фаворский писал: «Конструкция, — находит

он еще одну емкую формулу, — есть то, чего хочет от произведения сама действительность,

а композиция — то, чего художник хочет

от своего произведения».

Если конструктивисты противопоставляли «пассивной изобразительности» композиционных решений «старого искусства» конструктивистскую активность искусства «производственного», то Флоренский, вместе

с Фаворским, меняют полюса

в противопоставлении этих понятий.

В «конструкции схватывается устройство действительности (вещи), насколько она изображается художником, а в композиции — устройство художественного произведения.

В этом смысле уже не композиция,

а конструкция, как имеющая по преимуществу дело с данностью мира,

он еще одну емкую формулу, — есть то, чего хочет от произведения сама действительность,

а композиция — то, чего художник хочет

от своего произведения».

Если конструктивисты противопоставляли «пассивной изобразительности» композиционных решений «старого искусства» конструктивистскую активность искусства «производственного», то Флоренский, вместе

с Фаворским, меняют полюса

в противопоставлении этих понятий.

В «конструкции схватывается устройство действительности (вещи), насколько она изображается художником, а в композиции — устройство художественного произведения.

В этом смысле уже не композиция,

а конструкция, как имеющая по преимуществу дело с данностью мира,

В работе под названием «Магический реализм» Фаворский рассматривает наиболее притягательный и невозможный для искусства способ существования. В толковании «магического реализма» он отталкивается от легенд, связанных с искусством архаики. В греческом мире с древних времен существовали легенды о «магическом реализме», например, в них рассказывалось, что Дедал лепил людей, которые оживали.

У Гомера хромоногому Гефесту помогали ходить бронзовые прислужницы, которых он сам выковал для себя. Это — искусство, обладающее «магическим реализмом», как бы чудесное искусство, делающее все до того реальным, что оно становится живым. Фаворский задается вопросом, какова должна была быть форма этих произведений, что может быть для них характерно. В поисках ответа он обращается в магический мир детской игры. «Играя, ребенок находит прутик, и он становится горячей лошадью» . Точно так же оживают в его руках другие предметы, становясь игрушками. Чтобы ожить, всем этим вещам достаточно одного – быть с ребенком в одном пространстве, участвовать с ним в игре. Для магического искусства характерно существование вещей в «нашем» пространстве и «неимение своего изобразительного пространства».

Флоренский, вместе с Фаворским, меняют

полюса в противопоставлении этих

понятий. В «конструкции схватывается

устройство действительности (вещи), насколько

она изображается художником, а в композиции —

устройство художественного произведения. В этом

смысле уже не композиция, а конструкция, как имеющая

по преимуществу дело с данностью мира,

будет пассивна, тогда как

«композиция» — как

преобразование этой

данности

в новое

пространственное

единство —

«активна».

Интерес к пространственности,

в том числе и к культурным

способам и формам

пространственного

видения

мира,

вообще

очень

характерен

для

эпохи

1920–1930-х

годов

(здесь — как бы

в обратном хронологическом

порядке —

стоит вспомнить

«Формы времени и хронотопа

в романе» М. Бахтина ,

«Античный космос

и современную науку» А. Лосева,

исследования

близкого Лосеву

Николая Тарабукина ,

труды

по философии

искусства Александра Габричевского ,

исследования А.В. Бакушинского).

1920-е годы — время широкого увлечения идеей пространственности, открытия в ней новых измерений. Это увлечение подогревалось новым физическим толкованием пространства, которое было предложено в теории относительности А. Эйнштейна. Хотя специальная теория относительности, устанавливающая зависимость времени от пространства, а также своеобразие протекания времени и физических процессов в разных системах отсчета (свое, «местное» время в каждой из них) была создана Эйнштейном еще в 1905–1907 гг., но именно в 20-е годы она становится достоянием и «широких кругов общественности», и гуманитарного знания.

Это так. И все же представляется симптоматичным, что А. Габричевский, например, в своей рукописи об онтологии художественного избрал в те же годы эпиграфом слова Виктора Гюго: «Бог берет время и оставляет нам пространство».

Это так. И все же представляется симптоматичным, что А.Габричевский, например, в своей рукописи об онтологии художественного избрал в те же годы эпиграфом слова Виктора Гюго: «Бог берет время и оставляет нам пространство».